删不掉的污染:大同鹊山精煤被曝污染环境

近日,大同鹊儿山精煤有限责任公司因环境污染问题被媒体曝光后,非但没有积极整改,反而试图通过删稿掩盖问题。

这一行为不仅暴露了企业漠视生态环境与公共健康的姿态,更折射出某些地方在环保监管与企业发展间的扭曲逻辑——用村民的健康换取煤矿的经济利益,成为一场触目惊心的现实博弈。删稿背后的权力与利益纠葛:企业“遮羞”与监管失效的双重阴影

媒体曝光本应是环境问题的“照妖镜”,但在鹊儿山精煤案中却沦为资本运作的“消音器”。企业不惜代价删除报道,折射出其对负面信息扩散的恐慌,更暗示污染问题绝非个案,而是长期存在的“公开秘密”。这种“掩耳盗铃”式的应对,本质上是将企业形象置于公共利益之上,暴露了企业社会责任的彻底缺失。

而删稿行为得以实施,或暗含地方监管的默许甚至共谋:当环保执法与企业经济贡献产生冲突,某些监管部门可能选择“睁一只眼闭一只眼”,放任污染继续,形成“监管俘获”的恶性循环。二、污染之痛与利益之惑:村民健康的代价与资本贪婪的扩张

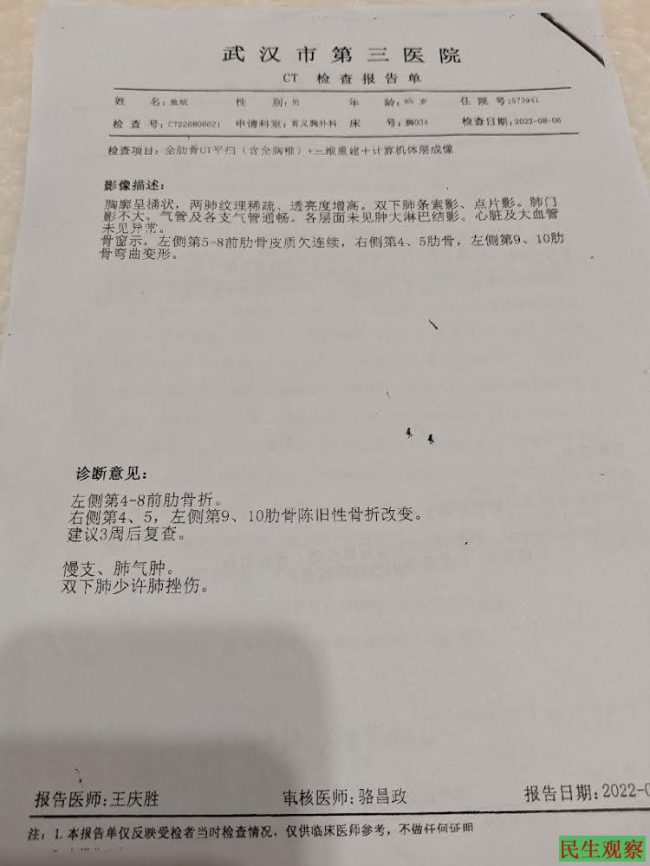

煤矿开采带来的污染是立体式的。煤矸石随意倾倒导致土壤退化、扬尘污染侵蚀呼吸系统,废水排放威胁地下水安全……这些环境问题对周边村民而言,是切身的生存危机。

然而,企业为追求煤炭产量与利润最大化,往往将环保成本外部化——压缩治污投入,放任生态破坏。地方政府若片面追求GDP增长,亦可能纵容企业“带病生产”。于是,村民的健康成为产业链上的隐形牺牲品,企业的“黑色利益”与民众的“绿色权益”形成尖锐对立。三、制度失守与治理困境:环保执法为何屡屡“败”于利益算计从鹊儿精煤山事件可窥见更深层的制度漏洞。

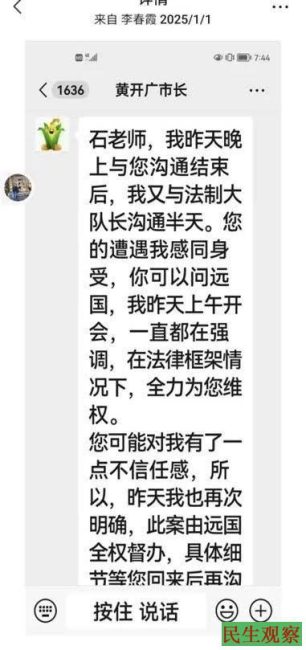

一方面,现有处罚机制威慑力不足:罚款数额与企业获利相比或仅为“九牛一毛”,停产整顿可能因地方保护而难以落实;另一方面,环保监管存在“运动式执法”弊端——督察组到来时“突击整改”,风头过后“死灰复燃”。此外,公众监督渠道不畅、村民维权成本高,更让污染行为缺乏有效制约。当制度无法为健康与生态兜底,利益驱动下的污染便愈演愈烈。四、破局之道:重构“生命至上”的发展伦理,以法治与共治重塑生态正义

要终结“删稿遮污”的荒诞剧,需多维度施策。首先,提高环境违法成本,建立“污染终身追责”机制,让企业不敢越界;其次,强化监管独立性,杜绝地方政府“护短”行为,引入第三方监测与公众参与,构建透明监督体系;再者,推动煤炭产业绿色转型,将生态修复纳入企业考核,引导其从“掠夺式开采”转向可持续发展。

最终,唯有将“人民健康优先”真正写入发展准则,才能打破利益与生态的错位博弈。鹊儿山精煤的删稿闹剧,是环境污染与资本博弈的缩影。它警示我们:当企业利益凌驾于民生福祉之上,当监管沦为利益的附庸,环保便成为空谈。唯有以法治利剑斩断黑色链条,以公共监督照亮灰色地带,方能守护一方净土,让发展回归“以人为本”的正轨。毕竟,健康的土地与呼吸,远比冰冷的煤炭产值更珍贵。

原文地址:https://www.tnttimes.net/society/21464.html